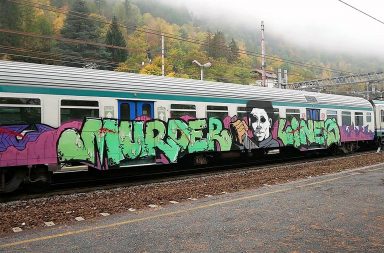

Originaire de Paris, Cispeo peint depuis le début des années 90 avec les SWC. Trains, métros, graffs en couleurs, throwups… Il affine son style au gré de ses nombreux séjours à l’étranger. Voyageur aguerri, il a posé une bonne fois pour toutes ses valises en Australie.

Rencontre de l’autre côté du globe.

Comment tu t’es mis au graffiti ?

En grandissant à Paris dans les années 80/90, il fallait être un graffeur. C’était un peu comme la NBA, le breakdance, jouer au foot… Tout le monde en faisait. L’immense majorité a abandonné au bout de cinq minutes, mais j’ai toujours adoré ça. Quand j’étais gamin, les graffs compliqués en couleurs ont eu un gros impact sur moi. Ca avait l’air tellment bien mais très dur à faire. Le procédé me semblait mystérieux. A l’âge de 9/10 ans, j’ai été confronté à une période intense du graffiti parisien. Les graffeurs plus âgés de mon entourage m’ont mis dedans.

Comment décrirais-tu ton style ?

Classique, je pense. Je ne sais pas, certainement pas très moderne. J’ai été très influencé par ce qui se passait entre 1988 et 1994 à Paris. Et par ce que je pouvais voir dans Paris Tonkar et 1Tox. A partir de là, mon style à évolué de différentes manières, en fonction des endroits que j’ai visités et des gens que j’ai rencontrés. Je n’aime pas les styles intentionnellement merdiques. Qu’est-ce que c’est que ce truc ? J’aime quand les gens y mettent un peu de fierté et d’amour.

Une bonne histoire de coursade ?

Il y en a eu quelques unes. Un soir de noël, avec Deks, on est allé peindre une station sur la ligne 6, située en extérieur. Au milieu de nos pièces, on a entendu les portes de la station s’ouvrir, et des gens qui montaient les escaliers. Il n’y avait nulle part où aller, on a donc couru sur le viaduc, avec les keufs derrière nous. En arrivant à la station suivante, la police et des chiens nous attendaient sur le quai. En contrebas, dans la rue, une voiture nous suivait aussi. On a sauté du viaduc, un bon quatre ou cinq mètres de hauteur. Deks s’est cassé la cheville, mais on a réussi à s’introduire dans un parc voisin. Après avoir escaladé le grillage, on s’est effondré derrière un mur. C’était l’évasion la plus chanceuse et la plus improbable jamais réalisée, en mode Houdini. Ils nous ont cherchés pendant des heures, dans la nuit froide. Au moment où je suis rentré, mes mains étaient gelées.

Tu es plutôt graff couleurs ou throwup ?

Ça dépend, les deux peuvent être vraiment agréable. Je n’ai plus vraiment la patience pour faire des gros murs, et je suis incapable de planifier quoi que ce soit, j’apprécie vraiment l’énergie spontanée et intuitive du bombing. J’ai toujours aimé les throwups, c’est probablement ce que j’aime le plus.

Qu’est-ce qui te motive à continuer de peindre ?

Sans aucun doute mon amour pour ce mouvement, cette forme d’art, peu importe le nom qu’on lui donne. Ça m’a impressionné quand j’étais gosse, ça a façonné ma personnalité aussi. C’est ma passion, je reste un grand fan de graffiti. Je ne pense pas qu’on puisse s’arrêter d’être un graffeur, on peut ralentir le rythme parfois, mais ça revient toujours. Cela ne nous quitte jamais vraiment. C’est un peu comme de l’herpès génital.