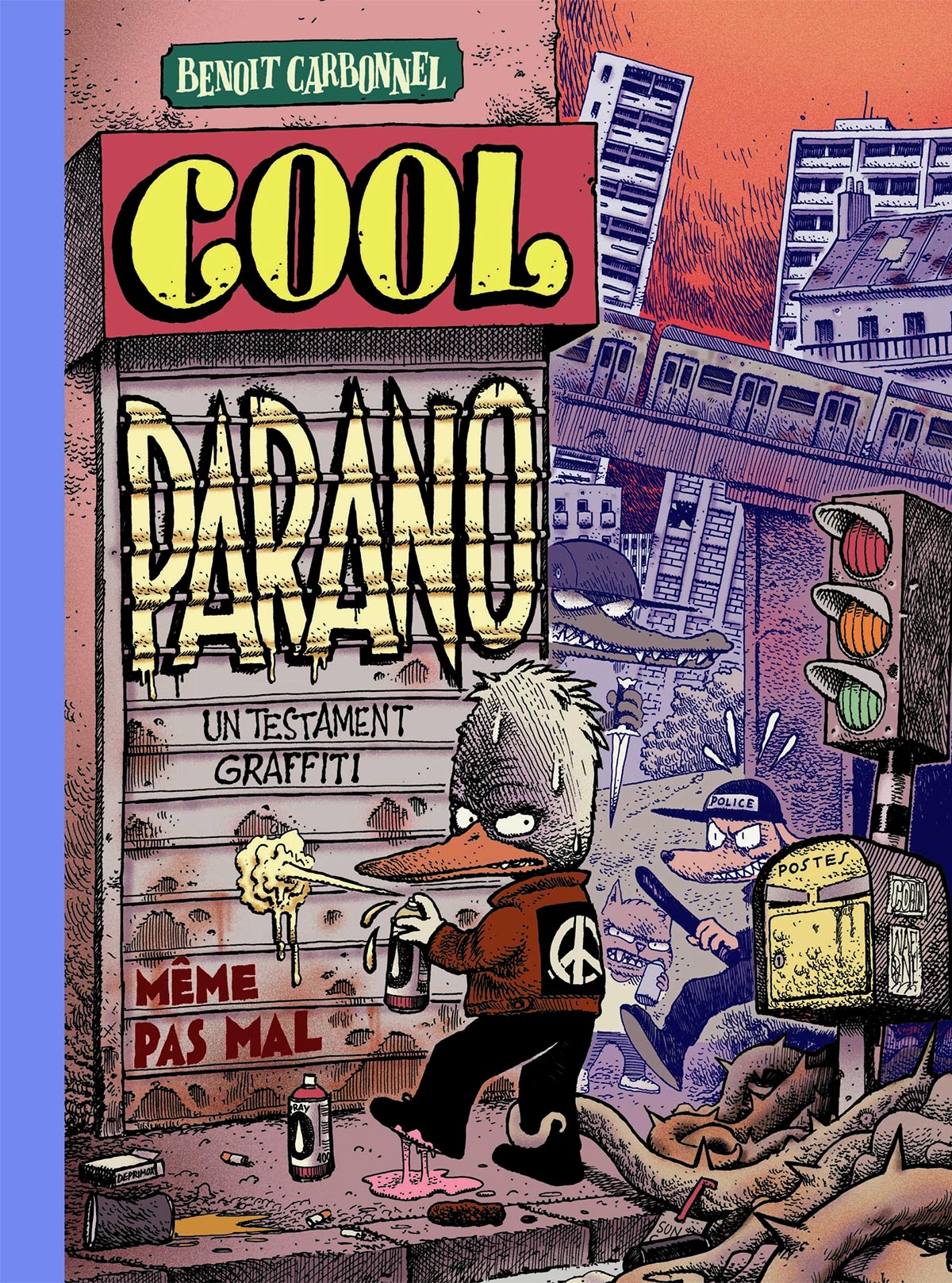

Et si un des meilleurs livres sur le graffiti français était… une bande-dessinée ? On se pose sérieusement la question après avoir découvert Cool Parano de Benoit Carbonnel, et lu les aventures (palpitantes, si si !) de Coin-Coin. Plus qu’un retour sur ses années graffiti, c’est aussi et surtout une fine analyse sociale et humaine de ce qu’est être un graffeur de nos jours, le tout avec la petite couche d’ironie qui va bien.

Ca faisait quelques semaines déjà que les mecs d’All City nous disaient que ce livre était leur best seller de la rentrée… On a donc attaqué la BD, sans trop y croire… et on a été pris dans l’ambiance direct. Evidemment, depuis on n’a eu qu’une seule envie : en savoir plus, et poser quelques questions au mystérieux auteur.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, peux-tu revenir sur ton parcours de graffeur ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, peux-tu revenir sur ton parcours de graffeur ?

J’ai découvert le graffiti en tant qu’enfant vers 1991-1992, au travers de deux évènements : Un reportage du journal télévisé sur l’attaque de la station Louvre-Rivoli par les VEP, sèchement commenté par un Bruno Masure impitoyable. Voulant stigmatiser la pratique du tag, ce reportage ne réussira qu’à propager davantage le virus dans le pays, vu que dans les mois qui suivirent, de multiples signatures plus ou moins réussies se mirent à fleurir dans ma province du Sud-Est. Preuve de ce vent de folie, quelqu’un avait même osé taguer un « BOB » devant chez ma tante !

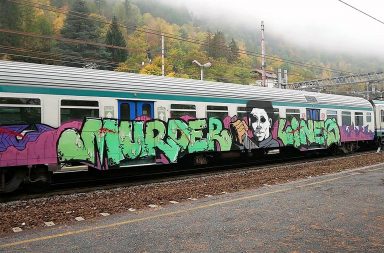

Aussi, par l’apparition sur un mur de la ville voisine d’un vrai graffiti (voir photo), une pièce du parisien BomK, réalisée en plein jour sur une artère très passante. Un lettrage hérissé de flèches auquel je ne comprends rien, un personnage agressif en forme de spray tenant un revolver, beaucoup de couleurs et de beaux tags. Je suis interpellé et curieux, mais ça ne suffit pas à me brancher.

Kreat par BomK

Pourquoi ? Parce que j’associe le graffiti et le tag au mouvement hip-hop, ce qui est normal vu qu’il est présenté ainsi par les acteurs culturels de l’époque, et comme le rap alors en plein essor ne m’attire pas des masses, je laisse passer le train…

Quelques paires d’années plus tard, mes yeux se posent sur des lettrages chromés le long des voies rapides et ferrées, que je trouve beaux ; puis je saute le pas et vais observer ça de plus près dans un terrain vague d’Avignon. Là j’ai comme une épiphanie devant les fresques abouties, les persos mais également les tags, les throw-ups et cette atmosphère particulière de créativité prenant forme dans un dépotoir délabré suintant l’urine et la tristesse.

On est en 1998/99, les styles ont changé, moi aussi. En quête d’underground toutes formes confondues, le graffiti m’intéresse davantage, je perçois désormais le côté transgressif et contre-culturel de la chose. Je feuillette quelques fanzines de type Graff It chez Sixpack, le hip-hop shop local, me procure le livre Kapital qui vient de sortir pour bien étudier le sujet et rejoins enfin la pratique en achetant (la honte !) une poignée de sprays dans une échoppe marseillaise.

Je serai actif de 2001 à 2015. Des débuts extrêmement lents et laborieux, un milieu de carrière correct mais sans gloire et une fin tout en douceur, au moment où je commençais à développer ce qui pourrait s’apparenter à un style personnel et cohérent. La trajectoire on ne peut plus classique d’un graffeur moyen de province, quoi.

Aucune recherche de reconnaissance, peu de goût pour les connexions et voyages à tout prix et une espèce d’éthique underground qui minera toute velléité de conquête du monde que le geurta de base se doit de posséder.

Au final plus de vandalisme que de légalité, mais cela me sauvera-t-il lors du jugement dernier des graffiti ? De manière assez ironique, c’est peu de temps après avoir été intégré au sein du groupe dont j’admirais les pièces ado, que mon activité commencera à décliner…

La BD existait pour toi en parallèle au graff, ou ce fût plutôt une transition d’une discipline à l’autre ?

Pas vraiment, la BD j’aimais la lire et en défricher les codes ou les figures majeures, mais le côté laborieux de la pratique associé aux conditions de vie précaires des auteurs et autrices m’ont tenu en respect assez longtemps. Et il faut bien avouer que je ne me pensais pas capable d’écrire un récit ou d’avoir un niveau de dessin suffisant pour pouvoir prétendre en faire, même en amateur. Il m’a fallu encore déverrouiller quelques portes, surtout mentales, avant de rejoindre ce milieu, ce qui arrivera par le biais de rencontres et de découvertes d’œuvres qui au delà de la simple influence, se sont avérées décisives. Donc oui, on peut dire que j’ai peu à peu substitué la BD au graffiti, autre discipline très chronophage, après avoir longtemps tourné autour du pot. Et c’est une des meilleures décisions que j’ai pu prendre !

Quelles sont tes influences et inspirations dans le 9ème art ?

Au niveau du trait,on peut dire qu’elles sont évidentes : principalement la bande dessinée dite « indé » et les comix underground, toutes époques confondues. En noir et blanc bien sûr, et avec des hachures ou de la texture si possible. Du papier granuleux et une couverture souple, c’est très important. J’accepte sans problème l’étiquette de « crumbien » qu’on peut me donner. Robert Crumb a inventé presque à lui seul tous les codes en vigueur dans la bande dessinée indépendante, et a su se renouveler constamment. Auteur complet, il maîtrise plusieurs styles, du cartoon animalier humoristique à l’illustration réaliste en passant par la satire sociale la plus féroce à travers un dessin maniaque, le tout orné de lettrages fantastiques. C’est aussi un des rares artistes qui me donne envie de dessiner lorsque je n’ai aucune envie de m’y mettre ou que je n’arrive à rien. Lors d’une baisse de régime, il me suffit de feuilleter un de ses carnets de croquis et c’est reparti

Après, la BD Kebra (de Jano et Tramber) racontant des histoires de loubards-losers de banlieue parisienne a exercé une forte influence sur ma façon de représenter la ville, ses personnages et ses ambiances. Un autre auteur que je me dois de citer est Mattt Konture, pionnier de la BD autobiographique en France dont j’admire le foisonnement, la liberté du trait et de la narration. Il a une manière de désacraliser et de déconstruire les codes immuables de l’art séquentiel qui m’a définitivement convaincu que je pouvais me frotter à ce médium.

Un peu de name dropping pour terminer, car tel est mon bon plaisir, avec en vrac : Dave Cooper, Marc Bell, Julie Doucet, Caroline Sury, Moebius, Jim Woodring, Jack Davis, Blanquet, Carlos Gimenez, Nina Bunjevac, Robert Williams, Xaime Hernandez, Geoff Darrow, Chantal Montellier, Yves Chaland, Maurice Tillieux, Massimo Mattioli, Liberatore, Bilal, Winshluss, etc etc.

Après une première BD sur un autre thème, « Déraillement » aux éditions Vide Cocagne, pourquoi avoir décidé de te replonger dans ton passé graffiti ? C’est de l’art thérapie ?

Quand je faisais du graffiti, surtout sur la fin, je passais plus de temps à questionner le pourquoi de ma démarche qu’à élaborer des pièces toujours plus « audacieuses » et trouver les moyens de les placer sur les supports les plus improbables. On doit sans doute appeler ça le début de la fin. Je sentais bien qu’il y avait quelque chose à tirer ou à raconter de tout ce parcours, mais je n’avais ni la maturité, ni les outils pour trouver la forme que ça prendrait. En glissant peu à peu hors du graffiti, avec la frustration et le manque qui en découlent, j’ai continué cette réflexion et pris des notes que j’ai laissé sédimenter pendant quelques années. Finalement, la BD s’est imposée comme une évidence.

Elle me permettait d’avoir la distance nécessaire pour traiter honnêtement de cet amour passionnel pour le vandalisme et de partager plus facilement ces histoires que si j’avais sorti un fanzine avec mes archives photos miteuses agrémentées de textes aigre-doux. Et comme je me considère meilleur dessinateur que photographe ou conteur populaire, la messe était dite.

Pourquoi as-tu choisi le titre Cool Parano ?

Pour exprimer la dualité de la pratique du graffiti vandale telle que je l’ai vécue. D’un côté l’adrénaline pure, l’aspect grisant de la victoire proportionnelle à la prise de risque, l’insouciance exacerbée, l’amitié, une certaine forme de créativité aussi. De l’autre les déboires, la lose inhérente à ce style de vie, l’emprise que cela prend petit à petit sur le mental. Enfin, une prise de conscience et des choix à faire si l’on souhaite envisager un retour à la vie « normale ».

A qui ta BD s’adresse-t-elle ?

Elle s’adresse autant aux néophytes qu’aux personnes maîtrisant les codes et la pratique du graffiti. L’accessibilité du médium BD permet peut être de dissiper certains fantasmes chez des personnes qui n’ont de contact avec le graff qu’à travers ce qu’elles voient sur leur porte de garage ou dans des reportages d’investigation « à poigne » qui prouvent que si le vandalisme est toujours aussi nuisible, son analyse par les médias n’a souvent guère évolué depuis l’époque de la station Louvre. J’avais à cœur de décrypter les us et coutumes, les personnalités et les codes du milieu, mais également lancer quelques pistes de réflexion sur la manière dont est perçue cette activité, que ce soit par les citoyens lambda ou les institutions, comme par les geurtas.

J’ai donc créé un récit ouvert, avec j’espère suffisamment de recul, d’humour et de bienveillance pour éviter l’écueil de l’égotrip mégalo et revanchard mais aussi ne pas faire l’apologie du vandalisme et du nihilisme comme solution à tous les maux sociétaux. Ce livre raconte le graff à travers un parcours et ne se veut pas un ouvrage généraliste ou encyclopédique. C’est pour l’instant une référence par défaut, et j’espère voir fleurir d’autres témoignages et points de vue sur le sujet sous cette forme à l’avenir !

Quels ont été les retours de graffeurs ?

Jusqu’ici, les retours ont été positifs, les activistes se sont reconnus dans les histoires et ont salué le ton du livre qu’ils ont trouvé plutôt juste. Le principal reproche est qu’il n’y a pas assez de pages bien que j’avoue avoir eu du mal à m’arrêter d’écrire, il y a tant de thématiques liés à cet univers riche que j’ai seulement effleurées… Je ne m’interdis pas d’en remettre une couche plus tard.

L’ouvrage a pour sous titre « un testament graffiti ». Ta page graffiti est donc définitivement tournée ?

Je suis dans une phase ambivalente où d’un côté je dois me faire violence pour arriver à dire « oui » quand on me propose d’aller peindre un mur en tout bien tout honneur, mais où je suis en même temps stimulé en permanence par l’effroyable quantité de photos d’archives ou contemporaines (et les anecdotes allant avec) disponible sur les réseaux sociaux. De la confiture pour le cochon que je suis devenu.

La lecture de Subway Art ou un visionnage de la vidéo State Your Name (en résolution 480p maxi, sinon c’est pas drôle) me donnent toujours instantanément envie d’aller peindre. J’ai encore un carton rempli de buntlacks que je réserve à la réalisation d’un hypothétique « grand œuvre » avant qu’elles ne soient toutes gâtées. Il est fort probable que je ne fasse rien.

Pour conclure, grâce à Cool Parano, j’ai réussi à accomplir ce vieux fantasme de graffeur que je n’aurai sans doute jamais pu réaliser les bombes à la main : que mon blase reste inscrit éternellement… sous forme de numéro ISBN.

Quels sont tes futurs projets ?

Assurer la promo du livre (décalée pour cause de confinements, couvre-feux et autres histoires pandémiques) à grand renfort de dédicaces sur le renié. Puis organiser des expos, bosser sur des sérigraphies, fanzines et tout autres distractions me permettant de ne pas avancer sur le prochain livre en gestation, dont je ne puis révéler qu’une chose : il traitera aussi de mode de vie précaire et d’isolement social, mais sous un angle très éloigné du graffiti.

Cool Parano est disponible ici sur Allcity.fr.