Dans les années 90, Ja régnait sans partage sur les cinq quartiers de New York. Impossible d’ignorer les dommages infligés à la Grosse Pomme. Poursuivi par la ville et la MTA, tabassé à plusieurs reprise par la police, Ja a choisi de dédier sa vie au bombing en créant ses propres règles, quitte à vivre en marge de la société.

Un article fleuve en deux parties de Kevin Heldman, publié dans Rolling Stones en 1995. La première partie est à lire ici.

Depuis son émergence au début des années 70 à New-York avec un adolescent grec nommé Taki183, le graffiti a incarné différents phénomènes. Il s’est développé à partir d’une écriture simple pour devenir fortement stylisé, des tags apparemment illisibles (une sorte de d’argot calligraphique) jusqu’aux throwups en wild style et pièces élaborées, en plus de l’art de dessiner des personnages. On est aussi passé par des graffitis racistes, politiques, de la pub pour la drogue et des graffitis d’affiliation aux gangs. Il y a aussi une scène graffiti-arty dont ont émergé Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Lee, Futura2000, Lady Pink et d’autres; de la pub via aérosols; du graffiti sur ordinateur, du graffiti anti-pub; des autocollants et l’apparition des pochoirs. Il y a des étudiants d’écoles d’art qui travaillent dans la rue à San Francisco (de l’art public sans permission); des fresques murales dans les tunnels à New York; des expositions dans des galeries du Colorado au New Jersey; des marathons du graffiti qui durent toute la journée; il y a même des graffiti-artistes qui donnent des cours d’art à l’université. Le graffiti fait désormais partie de la culture urbaine, hip hop et de la culture commerciale, il s’est étendu aux banlieues et se retrouve aussi au fin fond des bois dans les grands parcs californiens. Il y a des magazines de graffiti, des boutiques de graffiti, des murs autorisés, des Walls of Fame et une série disponible (Out to bomb) qui relate les sorties cartonnage des graffeurs, bande originale inclue. Le graffiti a été célébré comme une métaphore dans les années 70 (The Faith of Graffiti, Norman Mailer), il s’est déplacé à Hollywood dans les années 80 (Beat Street, Turk182!, Wild Style); et dans les années 90, a été de plus en plus utilisé pour symboliser la mort des centres-villes.

Cependant bien que le graffiti ait été d’un côté relativement bien accepté, il a aussi été diabolisé cent fois plus. Les writers sont désormais poursuivis pour délit et se voient infliger de longues peines de prison, un jeune de 15 ans en Californie a récemment été condamné à huit ans de prison dans un centre de détention pour jeunes. Certains tagueurs se sont vus infliger jusqu’à 1 000 heures de TIG et forcés à suivre des réunions de conseil psychologique, leurs parents poursuivis en justice. En Californie, le permis de conduire d’un tagueur peut lui être retiré pendant un an; le diplôme du lycée et les relevés de notes peuvent être confisqués jusqu’à ce que le dédommagement des parents soit effectif. Dans certaines villes, les propriétaires qui ne retirent pas les graffitis de leur propriété tombent sous le coup d’amendes et d’éventuels séjours en prison. Au printemps dernier, à St-Louis, Cincinatti, San Antonio et Sacramento, des hommes politiques ont proposé de faire passer des lois pour donner des coups de bâtons aux graffeurs (de quatre à dix coups avec une rame de canoë en bois, administrés par les parents ou un représentant de la justice dans une salle d’audience). À travers tout le pays, des lois ont été votées pour rendre illégale la vente de peinture aérosol et de marqueurs à pointe large aux moins de 18 ans, et bien souvent le matériel pour taguer doit être gardé dans une pièce fermée dans les boutiques. Plusieurs villes ont essayé de bannir leur vente pure et simple, d’accorder des licences de vente aux détaillants de peinture aérosol ou d’exiger des clients de donner leur nom et leur adresse lorsqu’ils acquièrent de la peinture. À New York, les propriétaires de certaines quincailleries devront donner une photo de surveillance de quiconque achète une grande quantité de peinture. À Chicago, certaines personnes ont été poursuivies pour détention de peinture. À San José, des policiers infiltrés ont mené une spectaculaire opération, en se faisant passer pour des cinéastes réalisant un documentaire sur le graffiti, et ont arrêté 31 writers.

Caméras planquées, détecteurs de mouvement, effacement laser, revêtements chimiques spécialement développés, lunettes de vision nocturne, barbelés, chiens de garde, un réseau national d’information concernant le graffiti, des hotlines dédiées au graffiti, des indics touchant des primes, on estime que le coût annuel pour nettoyer les graffitis aux États-Unis est de 4 milliards de dollars, le tout dans le but de faire cesser ceux qui rient à la face des communautés, s’indigne un éditorialiste du Wall Street Journal.

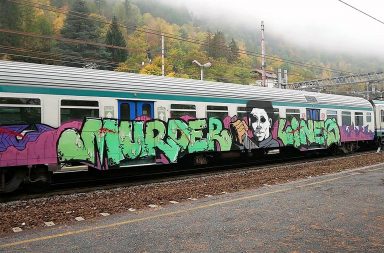

La perception populaire est que depuis la fin des années 80, lorsque la MTA a adopté une tolérance zéro pour les graffitis sur le métro (la MTA a nettoyé ou détruit plus de 6000 wagons de métro recouverts de graffiti, retirant immédiatement un train si des graffitis apparaissaient dessus), la culture graffiti est morte dans son lieu de naissance. Pourtant, selon de nombreux graffeurs, la MTA dans sa tentative d’éradiquer le graffiti, n’a que réussi à les faire sortir des tunnels et des dépôts de métro et à le rendre plus violent. Jeff Ferrell, un criminologue qui a relaté en détails la scène graffiti de Denver, a émis l’hypothèse que la répression des autorités a transformé le graffiti d’une sous-culture à une contre-culture.

Les trains avec des graffitis ne roulent plus, donc les tagueurs se sont attaqués aux rues. Au grand jour, ils devaient donc faire plus et plus vite. Le talent artistique a commencé à compter de moins en moins. Les flops, les petits tags énigmatiques faits au marqueur et même l’écriture classique d’un nom se mirent à dominer l’imagerie graffiti. Ce qui comptait c’était la quantité (faire du bruit), que le tagueur y mette ses tripes, qu’il soit fidèle à l’esprit, qu’il soit real. Et le monde du graffiti a commencé à attirer de plus en plus de gens qui ne recherchaient pas une toile alternative pour leur art mais qui voulaient simplement être en prise avec une communauté hors-la-loi, avec la longue tradition de la rue qui leur donnait l’occasion de faire la pub de leur défiance.

-Ouais, je tire mon adrénaline du fait de le faire, pas parce que tout le monde le(s) voit. Bien sur que c’est agréable, mais si c’est la seule chose qui te motive à le faire, t’arrêteras, c’est ce qui est arrivé à beaucoup de tagueurs.

raconte Ja.

JD ajoute:

–On leur met dans la gueule. Yo, faut que tu fasses avec.

Les journaux se sont désormais mis d’accord sur le terme vandale, plutôt qu’artiste ou writer. D’ailleurs ceux qui font du graffiti parlent de leurs travaux comme de destruction. Ces dernières années, le graffiti a été de plus en plus fait d‘embrouilles et de guerres internes, du défonçage de la MTA ou du cartonnage de la ville.

Les tagueurs commencèrent à adopter l’attitude de celui qui aurait la plus longue en matière de quantité, et de tags dans des lieux difficiles à atteindre, adoptant un certain machisme quant aux repassages par d’autres writers et en défendant leur nom (si tu sais taguer, tu sais te taper). Alors qu’autrefois faire du graffiti était considéré comme une alternative à la rue, désormais, les drogues, la violence, les armes et le vol se sont importés dans le graffiti ; le romanesque du déviant délinquant plutôt que du déviant artistique.

Aujourd’hui à New-York, une source policière estime qu’il y a approximativement 100 000 personnes impliquées dans différents types de graffiti. La police a attrapé des tagueurs de 8 à 42 ans. Et il y a un petit groupe de graffeurs hardcore qui vieillissent, et qui faisaient des graffiti à son âge d’or, ceux qui taguent de manière impulsive, pour les autres gueurtas et qui dédicacent les autorités qui luttent contre le graffiti, des writers qui n’ont rien trouvé dans leurs vies de plus important ou de plus excitant pour remplacer la pratique du graffiti.

Les writers entre 20 et 30 ans viennent principalement de familles ouvrières et leurs ambitions et perspectives sont limitées pour le futur. Set travaille dans un drugstore et prend du lithium et du Prozac pour soigner des déprimes occasionnelles. JD a séché les cours au lycée et est sans-emploi actuellement. Son dernier emploi ayant été coursier, c’est à cette occasion qu’il a rencontré Ja. Ils passent leurs nuits à conduire à 130 km/h sur les voies rapides de la ville, des bouteilles d’un litre de Old English 800 entre leurs jambes, à fumer des oinjs et des cigarettes coupées au crack appelées coolies, la radio toujours allumée. Ils évoquent sans cesse le passé, quand le graff était real, quand les graffs passaient sur les trains et ils échangent des histoires sur qui fait quoi dans la scène graffiti. Le langage est un mélange de Spicoli, de gars du cru, de charriage New-Age et de troisième : (en anglais américain, difficilement traduisible)

The dude is a fuckin’ total turd. . . . I definitely would’ve gotten waxed. . . . It’s like some bogus job. . . . I’m amped, I’m Audi, you buggin . . . You gotta be there fully, go all out, focus. . . . Dudes have bitten off Set, he’s got toys jockin’ him. . .

Ils ont des bippers sur eux, parfois des flingues, vont dans le fin fond de l’état ou à Long Island pour s’en prendre aux ploucs et piquer des bombes de peinture. Ils parlent des procès à venir et de liberté conditionnelle, d’arrêter, de (re)construire leur vie, tout en prévoyant de taper de nouveaux spots, en améliorant leur style sur les murs de leur appartement, sur des emballages de nourriture, sur n’importe quel morceau de papier qui traîne, (à l’école, les tagueurs les plus jeunes s’entraînent sur des cahiers dédiés, que les enseignants confisquent et remettent à la police). Ils parlent du graffiti comme d’un outil social et d’une forme de communication néfaste, et appelent chaque tagueur gamin, peu importe son âge. Les discussions dans le monde du graffiti oscillent entre banalité et mythologie, à l’instar de l’activité elle-même : des heures de dur labeur, de glande, d’attente, interrompues par de brefs épisodes d’euphorie.

JD, évoquant une rengaine bien connue, explique:

-Les gueurtas, c’est comme les salopes, beaucoup de mensonges, de parlote et de ragots.

Ils n’aiment pas taguer avec des filles (cuties, ou si elles se droguent zooties) parce que tout ce qu’elles disent c’est (sur un ton pleurnichard) :

-T’es dingue… Écris mon nom.

Lorsque Ja parle de graffiti, il rechigne à offrir les clichés prêts pour les médias sur la culture graffiti (et pourtant il en connaît un certain nombre). Il a plus tendance à dire :

-Que le milieu du graffiti aille se faire foutre.

et se moque des boutiques de graff, des vidéos, des normes et des magazines. Mais il lui arrive d’être sentimental quant à ses débuts – sur les lignes 1, 2 et 3 quand il était jeune, et qu’il bloquait sur les wagons recouverts de graffiti, se demandant comment ils ont fait ça ? et qui ?

Avant d’évoquer respectueusement le nom de tagueurs qui ont lâché depuis longtemps et qu’il admirait quand il commençait tout juste : Skeme, Zephyr, Revolt, Min.

Ja, en représentant de la nouvelle école, ne fait presque que taguer à la bombe, recouvrant de larges surfaces avec ses flops. Il traite le graffiti moins comme une forme d’art qu’une compétition sportive, s’efforçant de placer ses tags dans des endroits difficiles à atteindre, se concentrant sur la quantité et travaille au mépris d’une esthétique qui exige que la propriété publique demeure propre. Les writers tapent presque exclusivement ce qui relève de la propriété publique ou commerciale.

Et lorsque Ja n’est pas cynique, il peut parler pendant des heures de technique, de préparation, de logistique du game comme par exemple le tag en mouvement, réglé comme du papier à musique pour taper LE train qui s’arrêtera à une certaine heure, en un certain endroit, lorsque le conducteur recevra tel ou tel signal. Il raconte :

-Selon moi, le défi que pose le graffiti a quelque chose de très vivifiant, libérateur, quelque chose de presque spirituel. Ca me procure une sorte d’euphorie, plus forte que n’importe quelle sorte de drogue ou de baise.

Ja dit qu’il veut s’arrêter, et il en parle comme s’il était dans un programme en 12 étapes :

-A la manière d(une personne en voie de guérison qui prend chaque jour comme il vient, c’est comme ça qu’il faut que je le prenne. Je m’épuises. Il n’y a plus grand-chose que la ville puisse faire pour moi, tout a été fait.

Puis, il va entendre parler d’un dépôt de camions-poubelles propres, de la parade porto-ricaine qui s’annonce (une bonne raison d’aller se faire la cinquième avenue) ou d’un panneau publicitaire dans une zone isolée, ou bien il sera trois heures du matin, il sera foncedé, en train de conduire ou assis dans son salon, en train de jouer à NBA Jam, et quelqu’un passera lui dire:

-Yo, j’ai quelques bombes dans le coffre…

Reas, writer pendant 12 ans, de l’ancienne école, qui, après avoir lutté et être passé par de nombreuses rechutes, a finalement quitté le graffiti raconte :

-Le graffiti peut devenir comme un trou dans lequel t’es enfoncé, et ça peut continuer sans cesse, il y a toujours un autre spot à aller taper.

Sast est proche de la trentaine, et se dit à moitié dans le game après 13 années dans le milieu du graff. Il a toujours un marqueur sur lui où qu’il aille et claque des petits tags Stone (quand il est défoncé, il tague Stoned). Il nous balade, Ja et moi une nuit, à travers la ville, me désignant différentes choses qu’ils ont tagué, retournant encore et encore aux spots de vente de drogue pour acheter de la dust et du crack, fumant, la radio à fond, il me raconte des histoires de guerre, genre Ja qui saute sur un train en mouvement, pendant que lui se tient au bord, à l’extérieur du 4×4.

Sast roule très vite, coupe entre les autos, collant au train d’autres voitures, faisant des écarts. À plusieurs reprises, alors qu’on fait la course sur l’autoroute, je lui demande s’il peut ralentir. Il sourit, me demande si j’ai peur, me dit de ne pas m’en faire, qu’il est plus prudent lorsqu’il a pris de la dust. À un moment sur la FDR, une voiture nous fait une queue de poisson. Ja décide de se marrer un coup :

-Yo, Sast, il t’a mis à l’amende ! Yo, Sast, il t’a manqué de respect, Sast ! genre… froidement!

On se met à accélérer. Sast se prend au jeu, son visage de plus en plus déterminé alors que l’on va à 110, 120, 140 à l’heure, léchant la glissière de sécurité et volant à travers les voitures. Je me tourne vers Ja, qui est à l’arrière, et j’essaie de le convaincre de s’arrêter. Ja m’ignore, assis, parfaitement tranquille, souriant, exhortant Sast à aller de plus en plus vite, en plein kif, ma peur faisant monter son adrénaline.

Vers 4 h du mat’, Sast nous dépose au milieu du Manhattan Bridge et s’en va. Ja veut me montrer un flop qu’il a fait la semaine dernière. On passe par-dessus la glissière de sécurité qui sépare la route des rails du métro. Ja m’explique qu’il faut qu’on traverse les voies allant vers le nord et le sud pour accéder à la partie extérieur du pont. Avant cette dernière, il y a de nombreux grands trous et deux troisièmes rails sous tension, et nous sommes une quarantaine de mètres au-dessus de l’East River. Alors que nous nous tenons debout sur les rails, on entend le son d’un train à l’approche. Ja me dit de me cacher, de m’accroupir dans le V que forment deux barres de renfort en diagonale juste à côté des rails.

Je me mets en position, en me tenant aux poutres de métal, tête baissée, regardant le fleuve pendant que le train déboule à côté de mon corps. Le même scénario se reproduira deux fois. Finalement, je traverse et arrive au bord extérieur du pont, qui est en construction, et Ja me pointe du doigt son tag, une grosse dizaine de mètres au-dessus, sur ce qui s’apparente à un nid-de-pie sur un pilier de soutien. Après quelques instants passés à admirer la vue, Ja me tend ses cigarettes et ses clés. Il commence à grimper par une des poutrelles sur le côté du pont, disparaît un temps à l’intérieur de la structure, ressort, et se fraie un chemin jusqu’à un placard électrique sur un pilier. Puis il se faufile par des canalisations et attrape une structure incurvée. Uniquement à l’aide de ses mains, il se hisse ; à un moment, il est presque complètement à l’envers. S’il vient à tomber maintenant, il atterrira à l’envers sur un des tabliers du pont et chutera dans le fleuve en contrebas. Il continue de se hisser, la vieille peinture s’écaillant dans ses mains, et finalement, se retourne par-dessus une balustrade pour atteindre le spot qu’il a tagué. Il n’a pas de bombe ou de marqueur sur lui et à cet instant, le graffiti semble être d’importance secondaire. Il redescend et me dit que lorsqu’il a fait le premier tag il était avec deux writers ; un qu’il a porté sur la moitié du chemin, l’autre s’est arrêté à un certain moment et avait dit à Ja à posteriori, que le voir faire ce tag lui faisait apprécier la vie, se sentir vivant.

On marche pendant 10 minutes sur une étroite passerelle rainurée le long des voies ; un fin câble électrique nous empêchant de tomber dans le fleuve. A plusieurs reprises, après avoir regardé à travers les rainures, il faut que je m’arrête, que je me force à marcher droit devant moi, pour me défaire du vertige. Ja est pratiquement en train de courir devant moi. Alors que le jour se lève, on sort du pont dans Chinatown et on va avaler un petit-déjeuner. Ja me dit qu’il est végétarien.

Lorsqu’on parle à de vrais writers, la plupart d’entre eux évoqueront les mêmes thèmes, ils dénoncent la commercialisation du graff, condamnent les toys et les poseurs et oscillent entre la haine et un attachement certain vis-à-vis des autorités qui tentent de les arrêter. Ils disent avec autant de fanfaronnade que de dénigrement de soi qu’un type qui fait des graffiti est un clodo, un criminel, un vandale, habile, malade, obsédé, sournois, débrouillard, un type qui vit à la limite, au propre comme au figuré. Ils montrent et font la liste de leurs coupures et cicatrices provenant de barbelés, de morceaux de métal, de couteaux, de cutters. Une fois, par hasard, j’ai demandé à un writer nommé Ghost s’il connaissait un tagueur dont javais vu les travaux dans un fanzine graffiti.

-Oui, je le connais, il m’a poignardé. On est toujours en embrouille.

m’a-t-il répondu de façon détachée.

Set me raconte qu’une fois, il a été attrapé par deux détectives qui l’ont agressé, lui ont pris ses bombes et lui ont pulvérisé la figure et le corps de peinture. Ja rapporte des histoires similaires de raclées données par la police après les avoir faits courir à ses trousses, de flics lui ayant fait vider ses bombes sur ses baskets ou bien sur le blouson d’un pote graffeur. JD a eu 48 points de sutures dans le dos et 18 sur la tête pour des embrouilles liées au graffiti.

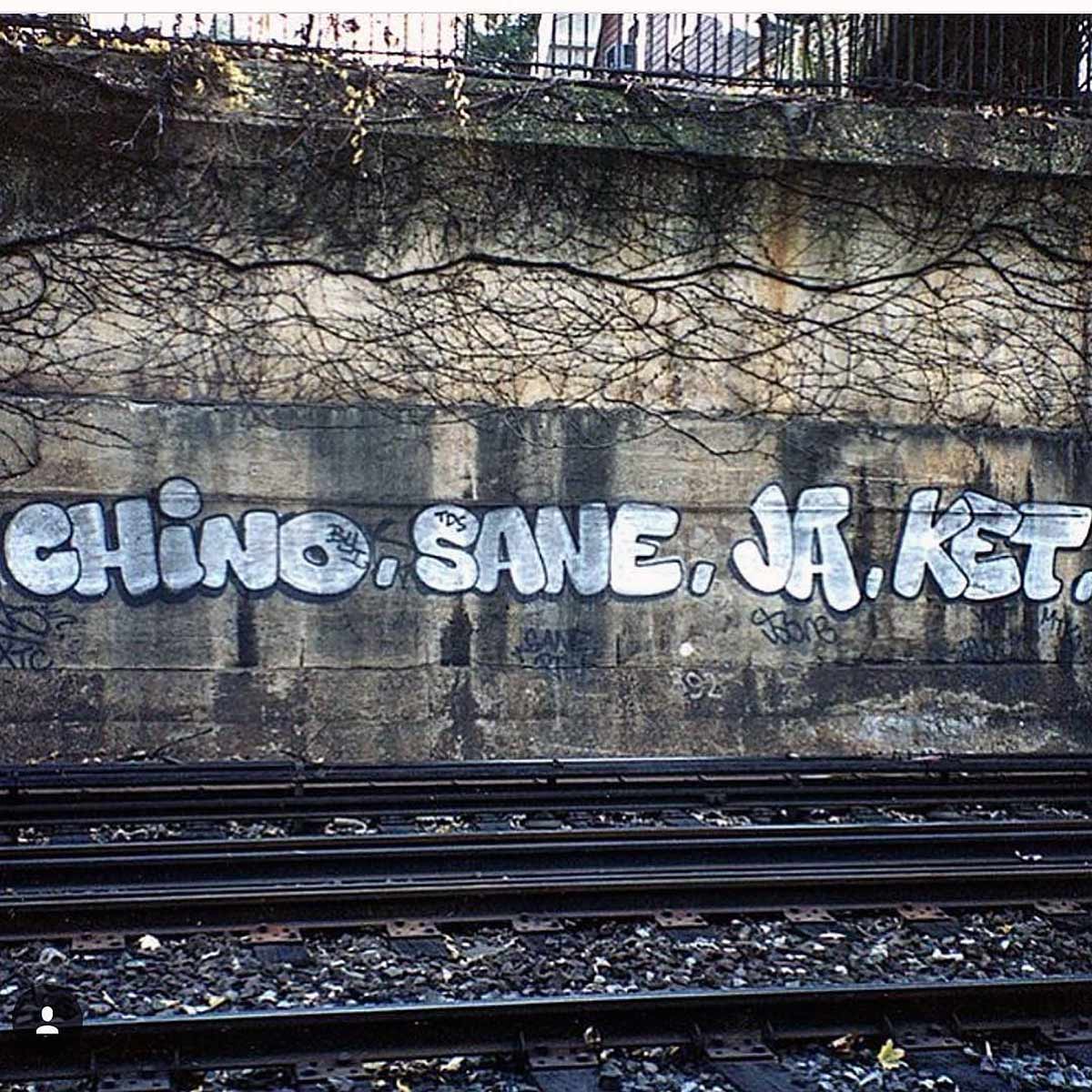

Le meilleur ami de Ja et acolyte de graff, Sane, un tagueur légendaire ayant fait ses armes dans toute la ville et qui était poursuivi en justice par la ville et la MTA pour du graffiti, fût un jour retrouvé mort, flottant dans Jamaica Bay. Il y a eu des spéculations à n’en plus finir dans le monde du graff pour savoir s’il avait été poussé, était tombé ou bien avait sauté d’un pont. Sane est si respecté, qu’aujourd’hui encore il y a des tagueurs qui passent du temps dans les bibliothèques municipales à lire encore et encore les microfilms des journaux relatant sa mort, ses arrestations, sa carrière de writer. Selon Ja, après la mort de Sane, son frère, Smith, un graffiti artiste respecté également, a trouvé un morceau de papier sur lequel Sane avait écrit son tag et celui de Ja et sur le côté Flying High the XTC Way. Ce morceau est désormais accroché sur un des murs de l’appartement de Ja.

Un matin, Ja et moi sautons depuis la fin du quai d’une station de métro et nous dirigeons vers les tunnels. Il me montre des pièces cachées, des trappes de sortie d’urgence qui donnent sur les trottoirs, où se tenir quand les trains passent. Il me raconte la fois ou Sane s’est allongé, le visage dans un fossé de drainage peu profond sur les voies alors qu’un express passait quelques centimètres au-dessus de lui. Ja explique qu’à chaque fois qu’il est poursuivi par la police, il court et rentre dans la station de métro avoisinante, saute du quai et court dans les tunnels. La police ne le suit jamais.

Ket, un tagueur expérimenté, me confie que dans les tunnels, il lui est arrivé de marcher sur des SDF qui dormaient. En le voyant taguer, certains lui demandaient de temps en temps s’il pouvait les floper, écrire leur nom sur le mur. Généralement, il le faisait. Tout en marchant dans le noir, entre 3ème rail et les trains qui passent, Ja me narre l’histoire de deux tagueurs avec qui il était en embrouille et qui étaient venus dans les tunnels pour barrer ses tags. L’endroit où les croix s’arrêtent est l’endroit où ils furent tués par un train qui arrivait.

La dernière fois que je sors avec Ja, Set et JD, ils viennent me récupérer vers 2h du mat’. On roule vers le Lower East Side pour taper un dépôt où une soixantaine de camions et de camionnettes sont garés les uns à côté des autres.

Chaque véhicule est déjà couvert de flops et de tags, mais les trois comparses commencent à taguer sans s’en soucier, Ja dans un état quasi-frénétique.

Ils courent entre les rangées, rampant sous les camions, sautant de capots en capots, calés entre les remorques, engloutis dans des nuages écœurants d’émanations de peinture (les tagueurs éternuent parfois de la morve multicolore), repassant les tags de certains graffeurs, en respectant d’autres.

Ja flope le nom de Sane, à la recherche du moindre espace propre disponible. Ja, le même qui parlait encore de se retirer du game peu de temps auparavant, a désormais la dalle et veut taper un autre spot.

Mais JD n’a pas de peinture, Set a besoin du fric qu’il a sur lui pour l’essence de sa voiture et le lendemain matin, ils doivent aller dans le nord de l’État pour se présenter au tribunal pour une accusation de vol de peinture.

Lors du retour vers le nord de la ville, la voiture est quasi-silencieuse, l’ambiance morose. Et même quand ils étaient dans le dépôt de camions, même quand Ja était à son degré d’excitation le plus haut, on avait le sentiment que ça relevait presque du travail, de la routine, de l’habitude. Dans des moments comme ça, ils semblent véritablement usés par le stress constant, le danger, les problèmes avec la justice, l’usage de la drogue, les bastons, l’obligation de cartonner un autre spot. Et cela rime bien souvent avec un nouveau jour qui se lève.

Environ une semaine plus tard, je reçois un appel d’un autre gueurta à qui Ja a dit que j’écrivais un article sur le graffiti. Il me raconte qu’il n’a jamais été un King, n’a jamais été partout dans la ville, mais que là, il fait un comeback, qu’il sort de sa retraite avec un nouveau tag. Il dit que ce sera facile aujourd’hui parce qu’il n’y a pas de vrai compét’. Il se disait qu’il pourrait essayer de faire du fric sur le dos du graffiti, les galeries, des toiles, peu importe… pour être payé.

-Faut bien que je fasse quelque chose. Je ne sais ni rapper, ni danser, j’ai un petit job débile.

On bavarde un peu plus, et il me dit qu’il apprécie le fait que j’écrive à propos des writers, Il me dit aussi que le graffiti est en train de mourir, que la ville efface tout, que tous les nouveaux sont des toys et qu’ils laissent mourir le graffiti, mais que ça vaut toujours la peine de cartonner.

Je lui demande pourquoi, et là vient l’inévitable justification à laquelle chaque writer se doit de croire et à l’évocation de laquelle il se réjouit, l’idée que l’ordre établi devra toujours tenter de rattraper son retard sur eux.

Ça me prend quelques secondes pour faire un flop rapide ; ça leur prend 10 minutes pour l’effacer. Qui en sort vainqueur ?